Adventskalender Geschichte

Die Adventszeit

Die Adventskalender Geschichte beginnt ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts. Die eigentliche Bedeutung der Adventszeit (lateinisch adventus: Ankunft) ist die geistige und seelischen Vorbereitung auf das christliche Hochfest des Jahres, die Geburt Jesu in der Nacht zum 25. Dezember.

Der Advent umfasst die vier Sonntage vor Weihnachten, beginnend mit dem ersten Sonntag nach dem 26. November. Die Adventszeit endet am 24. Dezember nach dem Sonnenuntergang, dem Beginn des Heiligen Abends. In der römischen Kirche gab es zunächst zwischen vier und sechs Sonntage im Advent, bis Papst Gregor der Große (Pontifikat 590-604) ihre Zahl auf vier festlegte.

Adventskalender Ursprung – erste Anfänge

Der Weihnachtskalender entstand im Laufe des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum und hatte viele Vorläufer, die mehr oder weniger zeitgleich an verschiedenen Orten entstanden. Wurde zu jener Zeit in der katholischen Kirche der Advent durch tägliche Adventsandachten in der katholischen Kirche vertieft, so fand in evangelischen Familien die Zusammenkunft und Kontemplation innerhalb der Familie statt. Es wurden Bibelstellen vorgelesen, Verse aufgesagt, gemeinsam gebetet und in Andacht Lieder gesungen.

Da Zeit eine abstrakte Größe ist und vor allem für Kinder sehr schwer fassbar, fingen Eltern grob um 1840 an, sich verschiedene Möglichkeiten auszudenken, um Ihren Kindern die noch verbleibende Zeit greifbar zu machen und um das Besondere und Festliche der Adventszeit herauszuheben.

So hängten Familien nach und nach 24 Bilder mit weihnachtlichen Motiven an die Wand oder ans Fenster. Bei einer anderen Variante malten die Eltern 24 Kreidestriche – die Sonntage mit längeren oder farbigen Strichen – an Schranktüren oder auch Türstöcken. Die Kinder durften dann jeden Tag einen Strich wegwischen.

In einigen katholischen Gegenden durften die Kinder für gute Taten (!) täglich einen Strohhalm oder eine Feder in die Krippe legen, damit das Jesuskind schön weich liegen möge. Dieser Brauch wurde lange fortgeführt (siehe auch hier) – und noch heute wird er in einigen Klosterschulen angewendet.

In Österreich schufen findige Eltern mit der „Himmelsleiter“ eine spezielle Form des Adventskalenders. Das täglich sich Sprosse für Sprosse abwärts bewegende Christuskind, verdeutlicht den Gedanken, das Gott zu Weihnachten auf die Erde kommt.

In Skandinavien entstand in dieser Zeit der Brauch, eine Kerze in 24 Abschnitte zu unterteilen und jeden Tag ein Stück weiter abbrennen zu lassen.

Thomas Mann schildert in den „Buddenbrooks“ einen selbst gebastelten Abreißkalender, den die Kinderfrau Ida ihrem Schützling Hanno gezeichnet hatte: „Der kleine Johann verfolgte mit Hilfe des Abreißkalenders, den Ida ihm angefertigt, und auf dessen letzten Blatte ein Tannenbaum gezeichnet war, pochenden Herzens das Nahen der unvergleichlichen Zeit“.

Kleine Tannenbäumchen (zum Teil auch kleine, selbst gebastelte Holzgestelle) dienten als „Adventsbäumchen“. Jeden Tag wurden, mit Bibelversen versehene, kleine Fähnchen oder auch Sterne an das Bäumchen gehängt. In einigen Familien wurde zusätzlich täglich eine neue Kerze hinzugefügt und angezündet. Das Zunehmen des Lichts als Sinnbild für die bevorstehende Ankunft des Lichts der Welt, Jesus Christus.

Das Rettungshaus für Knaben der Rheinischen Pastoralgehülfen-Anstalt zu Duisburg stellte erstmals im Jahr 1846 einen Adventsbaum auf. Täglich wurde ein Bibelspruch vorgelesen, von einem Kind auf einen Zettel geschrieben und dieser – zusammen mit einer Kerze – an den Baum gehängt. Am Weihnachtsabend stand dieser Adventsbaum gleichzeitig mit dem Weihnachtsbaum im Zimmer.

Carl Gottlob Schönherr (1824-1906) entwarf um 1895 für die Diakonissenanstalt Luisenstift zu Lößnitz (bei Meißen) eine Spruchsammlung mit dem Titel „Für den Adventsbaum“. Auf den Weinblättern stehen auf der einen Seite prophetische Weissagungen, auf der anderen Seite finden sich szenische Darstellungen zu den Weissagungen. Die Anhänger wurden noch bis ca. 1940 verkauft.

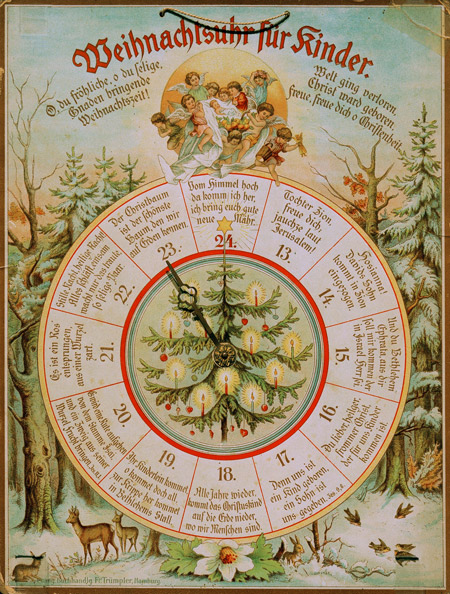

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bastelten kreative Eltern sogenannte Weihnachtsuhren, auf denen in eine runde Scheibe mit 12 bzw. 24 Unterteilungen der Zeiger jeden Tag einen Schritt weiter gestellt werden durfte. Die Unterteilungen wurden mit Liedtexten oder auch Bibelversen versehen.

Der Adventskalender wurde zum Zeitmesser der Tage bis Heiligabend, um Kindern die verbleibende Zeit zu veranschaulichen und die Vorfreude auf das Weihnachtsfest zu steigern.

Gedruckte Adventskalender – die Ära Gerhard Lang

Die erste gedruckte „Weihnachtsuhr für Kinder“ wurde 1902 in Hamburg hergestellt und erschien im Verlag der Evangelischen Buchhandlung Friedrich Tümpler. Sie kostete 50 Pfennig.

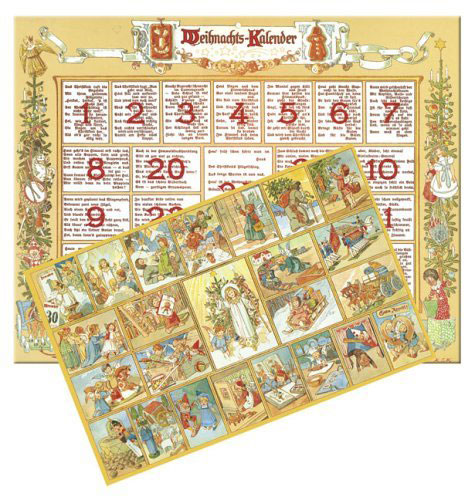

Im Jahr 1904 erschien als Beilage einer Stuttgarter Zeitung der Weihnachtskalender „Im Lande des Christkinds“ – basierend auf der Idee von Gerhard Lang (1881-1974).

Dieser Kalender hatte noch keine Türchen zum Öffnen, sondern bestand aus zwei bedruckten Teilen. Einem Bogen mit 24 Bildern zum Ausschneiden sowie einem Karton auf dem auf 24 Feldern jeweils, von Lang selber verfasste, Verse abgedruckt waren.

Die Kinder durften jeden Tag ein Bild ausschneiden, einen Vers lesen und das Bild darauf kleben. Am 24. Dezember wurde das weiß gekleidete Christkind aufgeklebt.

Gerhard Lang hatte als Kind von seiner Mutter einen Karton mit 24 Wibeles, eine schwäbische Art des Baisergebäcks, bekommen, um die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen.

Ab 1908 druckte Lang seinen Adventskalender im Verlag Reichhold & Lang und verkaufte diesen in den Folgejahren bei steigenden Stückzahlen in zahlreichen Variationen – u.a auch eine Version in Blindenschrift.

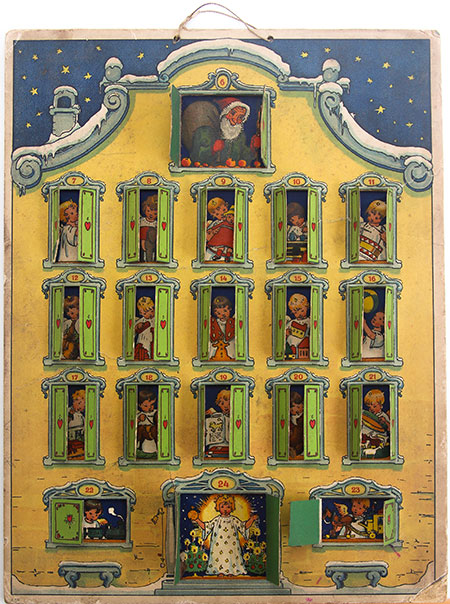

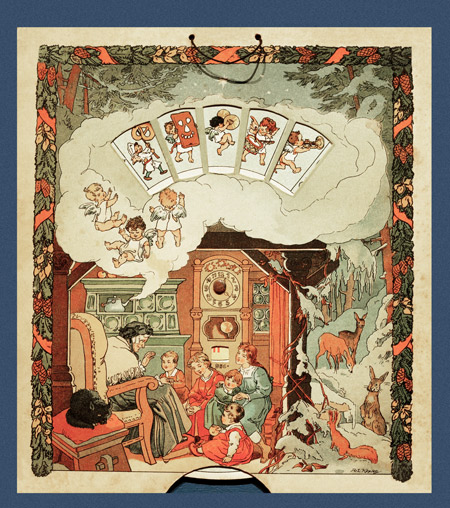

Gerhard Lang arbeitete mit viel Leidenschaft und Herzblut an der Entwicklung immer neuer Varianten, z.B. das Christkindleinshaus zum Füllen mit Schokolade, Adventskalender mit Füllungen zum Herausbrechen und solche mit Türen zum Öffnen; Adventsbäume mit aufsteckbaren Engeln sowie das Adventshäuschen. Das Adventshäuschen bestand aus vier farbig bedruckten Pappscheiben, die zu einem Häuschen aufgebaut wurden. Die Pappscheiben hatten Fenster und Türen und waren mit farbigem transparentem Papier hinterlegt. Beginnend mit dem 1. Dezember wurde jeweils ein Fensterchen und am 24. dann die Haustür zugefügt. Stellte man eine Kerze in die Mitte, bot es einen feierlichen und festlichen Anblick.

Der Adventskalender „Christkindleins Haus“ aus dem Verlag Reichhold & Lang von Dora Braun (um 1920):

Weitere Bilder und Infos unter dem Link Münchner Adventskalender.

Gerhard Lang scheute weder Kosten noch Mühen, um immer neue Kalender zu entwickeln, seine Drucke bestechen durch hohe Qualität und Detailtreue.

Ein weiterer Kalender aus dieser Zeit ist der Adventskalender „Weihnachtsuhr„, der die schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Ideen der Weihnachtsuhr aufgreift.

In der Mitte befindet sich eine Bildscheibe zum Drehen. Der Kalender erschien im Verlag Reichhold & Lang um 1920 auf Basis einer Zeichnung von Richard Ernst Kepler.

Schon wenige Jahre nachdem Gerhard Lang angefangen hatte, Adventskalender in höheren Auflagen zu drucken, drängten auch weitere Verlage auf Markt. In den 1930er-Jahren war der Adventskalender in weiten Teilen Deutschlands verbreitet.

Am Ende konnte Lange dem Preisdruck nicht mehr standhalten und musste 1940 die Produktion seiner Kalender einstellen.

Adventskalender Geschichte – zu Zeiten des Krieges

Mit Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurde Papier in Deutschland kontingiert. Anfang der 1940er Jahre wurde der Druck von Bildkalendern als kriegsunwichtig eingestellt. 1941 erfolgte schließlich ein Verbot der kirchlichen Presse. Als Ersatz ließ die NSDAP unter dem Namen „Vorweihnachten“ einen eigenen, nationalsozialistischen Kalender produzieren und ans Volk verteilen. Dieser bestand aus einem umfangreichen Heft, das Erzählungen, Lieder, Sprüche sowie Mal– und Bastelvorschläge enthielt.

Klares Ziel war eine Umdeutung der Adventszeit, sämtliche christlich-religiösen Elemente wurden entfernt und mit Inhalten der neuen Ideologie, unter Bezugnahme auf vermeintlich germanische Wurzeln, besetzt. Der Adventskranz wurde so zum Sonnenwendkranz, das Christkind zum Lichtkind. Das deutsche Wort Vorweihnachten ersetzte das lateinische Wort Advent und St. Nikolaus musste dem Schimmelreiter weichen, den man zudem mit dem Gott Wotan verband. Mehr Infos hier: Vorweihnachten.

Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg

Bereits zu Weihnachten im Jahr 1945 wurden wieder Adventskalender gedruckt, die Sehnsucht nach christlichen Werten und alten Traditionen war groß. Betriebe die nicht zerstört waren und Papier vorrätig hatten, legten mitunter die Vorkriegsmotive erneut auf.

Nachdem in den 1930er-Jahren schon erste Adventskalender in deutschsprachigen Raum wie Österreich und der Schweiz Verbreitung fanden, trat der Adventskalender nun seinen weltweiten Siegeszug an und fand Verbreitung in Ländern wie Großbritannien oder auch in den USA. Mittlerweile werden Adventskalender millionenfach in Deutschland gedruckt, mehr als die Hälfte davon geht ins Ausland.

Stilistisch unterschieden sich die damaligen Kalender kaum von denen der 1930er Jahre. Zur damaligen Zeit verwendete man bereits vorhandene und bezahlte Motive, was preiswerter war als neue Grafiken zeichnen zu lassen. Viele der Kalender erschienen als Abreißkalender. Manche davon wurden gleichzeitig zum Basteln verwendet und Kinder konnten aus den Seiten Krippenspiele oder zum Beispiel Lesezeichen anfertigen. Als sich 1948 die wirtschaftliche Lage stärkte, wurden wieder mehr Adventskalender produziert.

Adventskalender in der westlichen Besatzungszone

Innerhalb der westlichen Besatzungszone entstanden bereits 1945 über 50.000 Exemplare eines Adventskalenders vom Sellmer Verlag in Stuttgart. Die Kalender erschienen zusätzlich als englische und auch als schwedische Ausgabe. Zudem wurde durch den Verlag 1946 der erste Stellkalender entworfen. Durch den Einfluss der amerikanischen Besatzungszone strebte dieser einen internationalen Absatz an und 1953 führte dies im Zuge von ersten Großaufträgen zur Betriebserweiterung. Allein für den amerikanischen Markt wurden die Ausgaben des Sellmer Verlags abgeändert. Dieser produzierte außerdem überwiegend Stellkalender mit Kulissenteilen zum Zusammenstecken. Diese Kalenderart wurde später von den heute bekannten Füllkalendern abgelöst. Der Familienbetrieb brachte zwischen 1946 und 1998 circa 230 verschiedene Kalender heraus und ist bis heute ausschließlich auf Adventskalender spezialisiert.

Weitere Verlage, wie Heinrich F. S. Bachmair und Ars Sacra Josef Müller erwarben ihre Vertragslizenzen zurück und brachten ebenfalls Abreißkalender heraus. Viele davon enthielten Figuren zum Ausschneiden und Aufkleben. Doch auch diese wurden nach und nach von den Kalendern mit Türchen abgelöst. Für die Verlage stand oft die christliche Botschaft im Vordergrund und wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Die heutigen Kalender vom Verlag arsEdition werden hauptsächlich im Buchhandel angeboten und befinden sich im oberen Preissegment.

Ein von 1956 von Kurt Brandes und Fritz Baumgarten entworfen und produzierter Kalender des Korsch Verlags wurde über eine halbe Million Mal verkauft. Heute können vor allem Nachdrucke älterer Kalender im unteren Preissegment erworben werden. Der Korsch Verlag ist mittlerweile einer der führenden Adventskalenderhersteller Deutschlands.

Adventskalender in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR

Auch in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR wurden ab 1945 wieder Adventskalender gedruckt. Eberhard v. Riewel & Co. produzierte 75.000 Stück und auch die Mitteldeutsche Kunstanstalt Heidenau brachte 40.000 Stück in dem Jahr heraus. Hierbei handelte es sich ebenfalls hauptsächlich um Abreißkalender, welche Weihnachtsspiele oder Bastelanleitungen enthielten. Erstmals erschienen auch Märchen-Advents-Uhren und Rätsel-Adventskalender in Chemnitz.

Beliebt waren vor allem die Kalender des Erhard Neubert Verlag. Ab 1948 unterschieden sich die Kalender nach und nach mehr von denen der westlichen Besatzungszonen. Die Freie Deutsche Jugend (FDJ), gab beispielsweise einen Weihnachtskalender zum Ausmalen heraus. Ab den 1950er Jahren wurden viele Verlage verstaatlicht oder stellten ihren Betrieb ein. Auch Privatverlage hatten es schwer und weitere wurden aufgekauft oder umbenannt. Dadurch gab es in der Folgezeit nur noch wenige Adventskalender. Nach 1952 wurde das Adventskalendergeschäft hauptsächlich auf der Leipziger Messe als zentrale Schnittstelle zwischen Künstler, Verlage und Großhändler angekurbelt.

Der Boom der 2010er Jahre

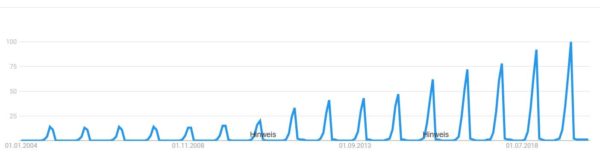

Der Markt boomt. Vor allem innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Popularität des Adventskalenders rasant gestiegen, die Varianten werden immer vielfältiger und hochpreisiger. Zielgruppe sind nicht mehr nur Kinder, es gibt mittlerweile Adventskalender für Erwachsene, Mütter, Schwangere, Väter oder auch Rentner. Der ursprünglich religiöse Gedanke verliert an Bedeutung, Originalität und Ausgefallenheit stehen im Vordergrund. Für viele Unternehmen ist der jährliche Adventskalender zum Produkt mit dem höchsten Umsatz avanciert. Dass der Markt stetig wächst, spiegelt sich auch in statistischen Zahlen wider: Der Umsatz für Adventskalender stieg in Deutschland von 71,83 Millionen Euro im Jahr 2013 auf 98,3 Millionen Euro im Jahr 2018[1]. 2019 kaufte sich ein Großteil der Bevölkerung einen Adventskalender (73 Prozent)[2].

Schon weit vor 2010 waren es vor allem junge Pärchen, die sich gegenseitig sehr aufwändige Adventskalender selber gebastelt haben, wobei hier meistens die Frauen die treibende Kraft sind. Viele fangen schon Monate vor dem 1. Dezember an und stecken sehr viel Liebe, Leidenschaft und auch Geld (bis zu 300 Euro pro Kalender) sowohl in die 24 Geschenke als auch in die Verpackung. Auf dieser Basis konnte der Markt Produkte entwickeln, die über die eigentliche Zielgruppe der Kinder hinaus geht und zudem in ganz neue Preissegmente vordringt.

Insgesamt produziert Deutschland jährlich rund 80 Millionen Adventskalender. Davon werden circa 50 Millionen in Deutschland verkauft. Die restlichen Kalender werden meist in die Schweiz und nach Österreich exportiert. Die beliebteste Variante ist die Schokoladenfüllung, gefolgt von Süßigkeiten (ohne Schokolade), Pflegeprodukte und Kosmetik[3] – und in den letzten Jahren sind vor allem Escape Adventskalender ein großer Trend. Rund 80 % der Kinderkalender sind mit Süßwaren gefüllt, der Rest mit Spielzeug. 2019 brachte allein Playmobil sieben verschiedene Kalendervarianten heraus und auch Unternehmen wie Lego, Ravensburger und Kosmos produzieren eine Vielfalt.

Auch der Premiumbereich für Erwachsene gewinnt immer mehr an Vielfalt und im Sortiment befinden sich zum Beispiel Beauty, Bier, Whisky, Erotik Adventskalender (Amorelie Adventskalender, Eis Adventskalender), Paar Adventskalender – oder auch Tee Adventskalender. 2016 wurden 144 Kalendervarianten für Erwachsene produziert. Jeder zweite in einer Beziehung, schenkt seinen Partner einen Adventskalender (51 Prozent) und auch 15 Prozent der Alleinstehenden kaufen sich einen Adventskalender.

Die gestiegene Nachfrage der letzten Jahre (vor allem seit 2010) ist anhand der folgenden Grafik abzulesen (Entwicklung Suchvolumen für „Adventskalender“ – Google).

Der IKEA Adventskalender gehört zu den am stärksten nachgefragten Kalendern in Deutschland. 2014 brachte der schwedische Möbelriese zum zweiten Mal einen Adventskalender auf den Markt und prompt waren alle 250.000 Exemplare ausverkauft. Im Jahr 2018 wurden 1,2 Millionen Kalender produziert und 2019 sogar 1,27 Millionen. Im Kalender befinden sich 24 Türchen mit Schokolade sowie zwei Ikea-Gutscheinkarten (Lose) im Wert von fünf Euro bis 1000 Euro.

Der christliche Adventskalender von Andere Zeiten scheint sich dem materiellen Trubel ganz zu entziehen und erfreut sich einer treuen, stetig wachsenden Fangemeinde. Seit bereits 20 Jahren wird „Der Andere Advent“ produziert und führt vom ersten Advent bis zum 6. Januar durch eine besinnliche Weihnachtzeit. 2019 wurden 666.000 Kalender verschickt – bis nach Südafrika und Australien.

Die regional über ganz Deutschland organisierten Charity-Adventskalender von Rotary und des Lion Clubs erzielen deutschlandweit Erlöse für wohltätige Zwecke. Dabei enthält jeder Kalender eine Losnummer und hinter jedem Türchen stecken gespendete Preise.

Seit den ersten Anfängen im 19. Jahrhundert wurden mit viel Leidenschaft individuelle Adventskalender gebastelt, eigene Ideen entwickelt und umgesetzt. Längst sind es nicht mehr nur Kinder, die Adventskalender geschenkt bekommen, auch Erwachsene beschenken sich gegenseitig und Kinder basteln Adventskalender für ihre Eltern.

Eine Kommerzialisierung des Adventskalenders erfolgte schon Anfang des 20. Jahrhunderts mit den ersten gedruckten Kalendern – und hat seit 2010 eine Beschleunigung erfahren.

Geblieben ist seine Mission, die Adventszeitzeit zu etwas Besonderem zu machen.

Adventskalender werden immer noch verschenkt, um anderen Menschen eine Freude zu machen.

Quellen

[1] Nielsen; GfK (2019): Umsatz mit Adventskalendern in Deutschland in den Jahren 2013 bis 2018; aufgerufen über Statista.

[2] YouGov (2019): Was für einen Adventskalender verschenken Sie?; aufgerufen über Statista

[3] Statista (2019b): Womit ist Ihr eigener Adventskalender normalerweise gefüllt?

Tina Peschel, Adventskalender Geschichte und Geschichten aus 100 Jahren, Verlag der Kunst, 2009

Esther Gajek, Adventskalender – von den Anfängen bis zur Gegenwart, Süddeutscher Verlag

Esther Gajek, Türchen Auf! Zur Geschichte des Adventskalenders

Alois Döring, Dem Licht entgegen, Greven Verlag Köln 2010

Markus Mergenthaler, Adventskalender im Wandel der Zeit, Knauf Museum Iphofen, 2007

Thomas Mann, Buddenbrooks – Verfall einer Familie, Fischer, 1901

Dominik Wunderlin, Seit wann gibt es Adventskalender, Schweizer Volkskunde, 1980

ARGE WEIHNACHTEN (2020): Adventskalender – Eine lukrative Vorweihnachtstradition

Judith Breuer; Rita Breuer (2000): Von wegen Heilige Nacht! Das Weihnachtsfest in der politischen Propaganda. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.

Esther Gajek (1989): Adventskalender. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: Süddt. Verl.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL (2020): Lions Deutschland.

Katrin Müller (2014): Adventskalender-Boom. AXEL SPRINGER SE.

Rotary Verlags GmbH (2020): Rotary. Adventskalender.

Elke Schröder (2017a): Opulente Adventskalender im Trend – Vielfalt wächst

Verein Andere Zeiten e.V. (2019): Der Andere Advent.

Bilder: „Kreidestriche Tür“ und „Strohhalme Krippe“ von Dr. Josef Hermann Röll; „Weihnachtsuhr“ und „Weihnachtsuhr für Kinder“ von akg-images, „Für den Adventsbaum“ von bpk / Museum Europäischer Kulturen, SMB.